皆様こんにちは、魚食系男子の安ちゃんです。

ワタクシ、自分で釣った魚しか食べない生活を長年続けて参りましたが、コロナ禍以降、釣りに出かける事もママならなくなり、魚屋さんとのお付き合いが増えました。

釣魚を食べ慣れて、お魚にウルサいワタクシの場合、店頭に並ぶ魚から選ぶだけでは満足いかず、市場に行く魚屋さんに前もってショートメッセージを送ります。

「千葉銚子産で25センチ以上の太ったイワシが出たら20匹仕入れて!」

「壱岐の本カマス見たら10本!」

「愛媛の養殖柑橘サバ800g以上!」

と、非常に面倒な客です。

でも、ここの魚屋さんの大将は、そんなワタクシの要望を楽しむように、週末になると連絡があります。

昨日は早朝、市場に居る魚屋大将から

「兄さん!愛媛の柑橘鯖1キロ前後がありますぜ!仕入れる?」とメッセージが来ました。ワタクシは「YES! 2匹!!」と返信して大将が市場から戻る9時頃に引取りに行きました。

なんと美しい魚体でしょう!デブデブで親近感が湧くほどに魅力的な体型です。

胴体が太過ぎて頭が小さく見えるのは脂が乗っている証拠。鯵を買う時も同じ基準で選んで下さい。

柑橘鯖とは、ミカンどころの愛媛県で養殖されている鯖で、餌にミカンを混ぜる事で青魚の臭みも少なく、血合の変色も少ない脂ノリノリの鯖で、かんきつ鯖やみかん鯖と呼ばれます。

今までは、毎年鯖を100匹も200匹も釣って、干物やシメサバにして真空冷凍、食べたい時にいつでも食べられる生活をしていたワタクシが、お店で鯖を買うなんて… 鯖にも多く寄生するアニサキスアレルギーのワタクシは、魚屋さんで天然鯖を買うのは非常にリスクがあります。釣った鯖は、直ぐに内蔵を除去する事でアニサキスのリスクを避ける事が出来ます。因みにアニサキスは、ブラックライトを当てる事で見つける事が出来ます。

一方で、養殖のサバはアニサキスのリスクが殆どありません。天然の食物連鎖で蓄積するアニサキスですから、人工餌で育ったサバにはアニサキスが混入するリスクは殆どありません。海で育つ以上、100%ではありませんので生食は自己責任で。。。

そんなこんなで美味しい鯖を食べるのは我慢出来ませんので、2ヶ月に一度はこうして魚屋の大将に市場で探して来て貰います。

さぁ、早速〆鯖を作って行きましょう♪

まずは3枚に卸していきます。

内蔵も血合専用歯ブラシで綺麗に洗います。

見て下さい!鯖の身は赤いと思っていませんか? 血抜きが良く出来た脂乗りの良い鯖は白いのです!

ここからがワタクシ流の半生〆鯖講座です。

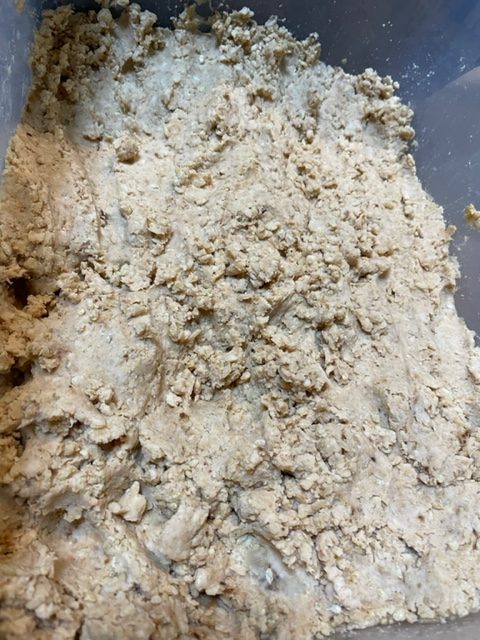

まずは塩を薄〜〜〜く万遍なく振ります。

普通、料理人の王道は、粗塩で身が見えなくなるくらいに塩まみれにすると思います。

これは塩の浸透圧によって鯖の水分とともに臭みを抜いて身を〆る=旨味を凝縮させる目的で行います。

高血圧で塩分控えめなワタクシのやり方は、薄く塩を振ってまず水分を引き出すキッカケを作り、あとは給水ポリマーシートを使って一晩、時間を掛けて脱水します。

一晩脱水し、程よく水分が抜けた身を特製の漬ダレに20分漬けます。

この漬ダレは、鰹節のグルタミン酸、昆布のイノシン酸、干し椎茸のグアニル酸の三大旨味成分を煮詰めた出汁汁と、三温糖、みりん、純米酢で作る特製のタレです。

このタレに漬けること約3〜4時間。脂の乗りがいい時にはもっと長時間にします。

水分を抜かれた鯖身は、水分吸収に飢えています。漬ダレを程よく吸ったところで、タレから取り出し、水分を充分に拭き取ってから

皮をひいて食べます。皮をひかずにバーナーで炙る、炙り〆鯖もとても美味しいです。

皮を剥く際には頭側から剥がしていくと綺麗にむけます。

私は、半ナマで微かに酢が効いた状態が1番好きです。

半生にナマのコツは、タレから出して水分を拭き取ったら直ぐに食べる事です。またもう少し酸味が欲しい時には醤油の代わりに酢を通して食べると調整出来ます。

今日もとても美味しく出来ました!!

サイモンズFacebookページ

サイモンズFacebookページ

最近のコメント