みなさまこんにちは、安ちゃんです。

生活している中で困ったことが起きるのはよくあることだと思います。

ワタクシがいままで暮らしてきた中で、1,2を争う程に困った事件をご紹介します。

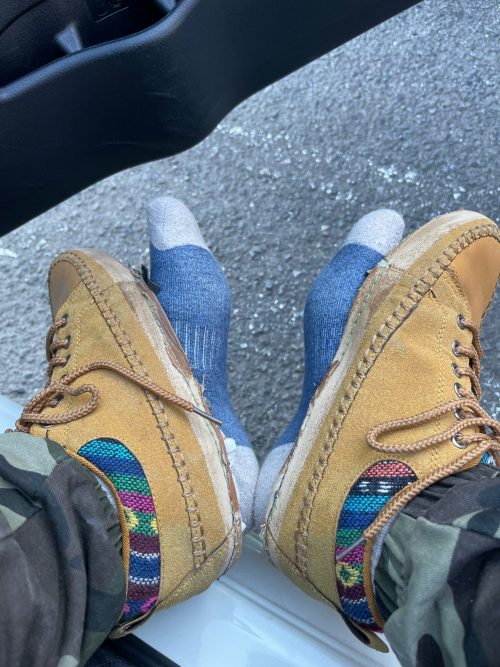

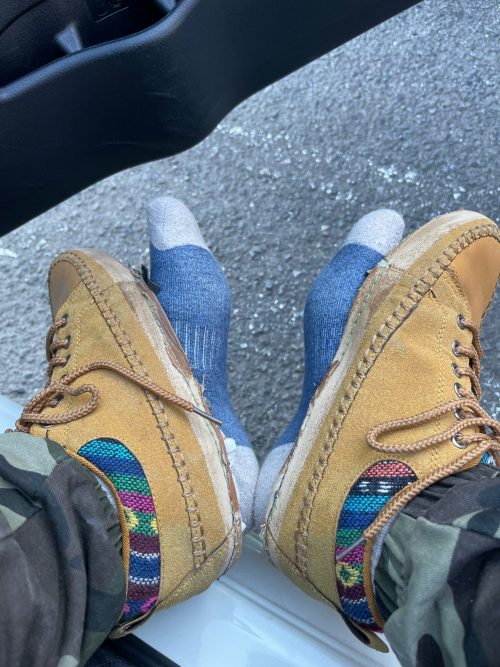

以前、ひとりで海の堤防に魚釣りに出かけた時の事です。 出発時、夜明け前の早朝に下駄箱で靴を探すと、数年前に東南アジア旅行時に現地で購入して以来、1回も履いていなかった靴が目にとまりました。

「おっ! こんな靴、持ってたの忘れてた!」 と思い、早速それを履いて出かけました。

違和感は数時間後、釣り場に到着した頃から少しずつ感じていました。

靴のサイズが大きいのです。その時はこう思いました。

「ん?随分大きなサイズを買ってしまったのかな?」

そう考えながら、まだ日が昇りきらない堤防をサッサと歩いていました。

その後、悲劇は起きました。

大きな魚が掛かったと同時に、フッキングの為に”エイッ!!”と力を入れて竿を起こし、魚が逃げる方向に走り始めました。

すると、足元がいままで感じたことのない感覚。。。両足を包んでいるはずの靴は足首にまかれ、靴から足が飛び出し、突然の裸足になっていました。(どんな感じかは下の写真をご覧ください。) 靴底の無い、実質靴下のまま堤防を魚の逃げる方向に走りつづけ、何が起こったのか瞬時に分からないまま、気持ちは足元と魚の両方でパニックになりながら魚と格闘することになりました。そんな態勢で魚も取れるはずはありません。まんまと逃げられてしまいました。

どうやら、数年に亘る放置によって靴のボンドは劣化し、突然ワタクシが履いたことによってそれは剥がれ、靴底だけが堤防の元居た場所に並んで残されている状態となってしまったのでした。

大変なのはここから。

まだ夜明け過ぎ。靴を買おうにも買えるお店などありません。これから数時間、どうやって過ごせばいいものか途方に暮れてしまいました。

暫く裸足で過ごすこととなって初めて分かる靴の有難味。

開き直って裸足で堤防の上を歩きながら釣りを再開しても、小石ひとつ踏んだだけで飛び上がるくらい痛いのです。

もう諦めました。 お店が開くまで待つことにします。

しかし、海岸沿いのエリアに靴屋さんと思しきお店などありません。

唯一、大型商業施設が車で数十分の場所にありましたので、「ここだ!!」と、4時間後のオープンに向けてお店に向かいました。

開店時間10時。

やったぁ!!これで地獄から解放されるぞ!!!!

意気揚々と店内に向かおうと思った瞬間に気づきました。

大型商業施設内を靴売り場まで裸足で行かねばならないことを。。。。ガーーン!!!!

今となっては、堤防を歩き回った靴下もボロボロになり、完全に素足の状態です。

一瞬考えました。靴の外形は残っているので、うまく歩けば中が裸足であることはバレないんじゃないか?

すこしやってみると、全然ダメ。。。抜き足差し足の歩き方はメチャメチャ不自然だし、変な歩き方な上に、1歩1歩靴から裸足の足が丸見えで、その姿は異常に目を引くだろうことは想像に難くありません。しまいには裸足の足首で靴の残骸がぐるぐる回っています。

仕方がありません。

ここはプラス思考の特権です! 堂々としていれば誰も気づくまい!! 仮に気づいても、ワザと裸足で歩いているだけ。そういうファッションだと思って貰おう! そう自分にそう思い込ませて、裸足で「何か問題でも?」という視線をみなさんに逆噴射しつつ、ゆっくりと、しかも堂々と闊歩しながらお店に向かいました。

きっと全員気づいていましたが、みなさんが関わりたくない負のオーラを出すワタクシを直視することはありませんでした。(背中に視線を感じまくり) 自分で見ても裸足で店内を歩き、エスカレーターのシマシマレールの上に立っているのは違和感しかないです。

そして無事、靴屋さんに到着し、2秒で靴を決めてレジに。。。。。。

財布忘れてます。

辿り着く事に集中しすぎて手ぶらで来てしまいました。せっかく到着したのに、また往復。。。。

今度はもうゆっくり歩く余裕もなく、裸足で猛ダッシュです。ショッピングモールの中を全員の視線を独占しながら裸足の中年男子が駆け抜けて行きます。

息をハ~ハ~ゼ~ゼ~やりながらも、なんとか会計を済ませて、「それ履いて帰ります!」と伝えると、店員さんが「はい、わかりましたぁ~♪」とプライスタグを外してレジ外へ靴を持って来てくれました。。。そこにはレジカウンターで見えなかった裸足のワタクシ。。。

店員さん「あっ、 はだし。。。ですか。。。」

ワタクシ「そう、ここに来るまでいろいろ事情がありまして。ついでに足の裏を拭きたいのでウェットティッシュなんかあったりしますか?」

アルコール消毒まで図々しいお願いをして、ようやく靴を履き、すぐに現代人の感覚を取り戻したワタクシは、なんのヤマしい気持ちも、恥ずかしい気持ちも感じることなく、初めて二足歩行した類人猿のような意気揚々とした足取りでお店を後にしたのでした。

みなさまも是非、外出先で突然に靴底を失うシチュエーションを思い浮かべてみてください。

地獄です。

サイモンズFacebookページ

サイモンズFacebookページ

最近のコメント